그렇다면 코에서 허파까지의 기관이 12m에 달한다는 이야기인데, 이 기관으로 숨을 쉴 수 있을지, 숨을 쉬더라도 5톤에 달하는 몸이 요구하는 산소량을 감당할수 있을지 의문이 듭니다(제게 의문이 든 것이 아니라 고생물학자들의 의문입니다^^).

만약 기관이 굵다면, 날숨때 산소가 부족한 공기가 상당량 기관에 남습니다. 이 공기는 들숨때 다시 허파로 들어가게 되고, 결국 산소가 부족한 공기가 허파에 채워집니다.

만약 기관이 가늘다면 그 자체가 공기흐름의 저항으로 작용합니다.

과연 수페르사우루스를 비롯한 용반류 공룡들은 이러한 딜레마를 어떻게 해결했을까요?

아시다시피 새들은 속이 빈 뼈#를 가지고 있습니다. 그리고 이 뼈는 몸을 가볍게 하는 것 뿐 아니라 호흡에도 관여합니다.

새의 공기주머니(기낭)을 이용한 일방통행 호흡[1, 2]은 포유류의 양방통행호흡에 비하여 훨씬 효율이 높습니다. 더구나 새들의 공기주머니는 이 뼈들의 공간에 연결되어 있습니다. 즉 이 뼈들 자체가 공기주머니 역할을 하는 것이죠.

그런데, 조류의 선조+인, 수페르사우루스를 비롯한 용반류 공룡들 역시 속이 빈 뼈를 가지고 있음이 화석조사 결과 밝혀졌습니다. 그렇다면 화석으로 남아있지는 않지만, 이 용반류 공룡들 역시 새와 비슷한 허파를 가지고 있었다면 저렇게 큰 몸집을 지탱할 수 있으리라 생각할 수 있습니다. 즉 뼈 속 공간과 연결된 거대한 공기주머니를 가진 수페르사우루스라면 12m 길이의 기관에 남아있는, 산소가 부족한 공기 정도는 무시할 수 있다는 것이죠.

화석을 조사해 본다면 저렇게 속이 빈 뼈를 가진 최초의 동물은 트라이아스기(2억3천만년전~1억8천만년전) 후기의 코엘로피시스입니다. 이렇게 크지도 않은, 그리고 하늘을 날지도 않는 작은 공룡이 왜 속이 빈 뼈를 가지고 있을까요?

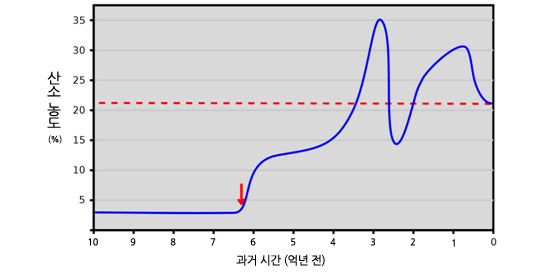

다시 한번 진화론 이야기 - 곤충의 크기에서 나왔던 그래프를 봅시다.

트라이아스기인 약 2억년 전을 보면 산소농도가 급격히 떨어진 상황입니다. 앞에서 봤듯 부족한 산소에 적응하기 위해 곤충들의 크기가 작아진 시점이었죠.

마찬가지로 코엘로피시스 역시 낮아진 산소에 적응하기 위해 속이 빈 뼈와 일방통행호흡법을 진화시킬 수 있었습니다.

그러한 발전된 호흡 구조는 쥐라기 이후 산소량이 더 풍부해졌을 때 수페르사우루스, 브라키오사우루스 등 거대한 용반류들이 출현할 수 있는 토대가 된 것이고, 나아가 공기가 희박한 고공에서도 숨쉴 수 있는, 히말라야를 넘을 수 있는 새들의 토대가 된 것입니다.

- 출처 : 공룡, 인간을 디자인하다(NHK 공룡 프로젝트 팀)

뱀발 : 혹시나 해서 추가합니다. 위의 내용은 제가 한 '추측'이 아니라, 수많은 대학교수들의 연구에 의한 '설명'입니다.

* 수퍼사우루스(Super Saurus)는 영문명이고, 일반적으로 학명은 라틴어로 읽습니다. 그러므로 수페르사우루스가 정식학술명칭입니다.

# 속이 빈 뼈 이야기를 하니 골다공증인줄 아는 사람이 있더군요. 골다공증 뼈로 수페르사우루스의 덩치를 어떻게 지탱했냐구요.

골다공증은 뼈 전체 밀도가 줄어드는 것이지만, 조류와 수페르사우루스의 뼈는 가운데가 비어있는 뼈입니다. 골다공증 뼈가 철수세미라면 조류의 뼈는 속이 비어있는 쇠파이프라고 할 수 있습니다.

+ 조금 헷갈리긴 하지만, '용반류'는 도마뱀의 골반, '조반류'는 새의 골반모양을 하고 있는 공룡입니다. 하지만 조류는 조반류가 아닌 용반류의 한 갈래입니다.